Olhe isto:

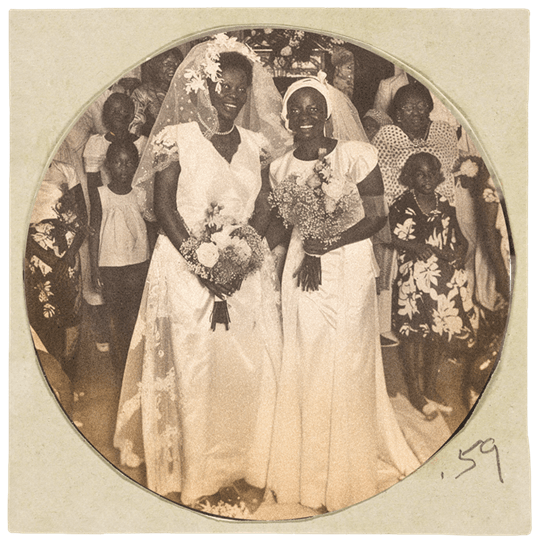

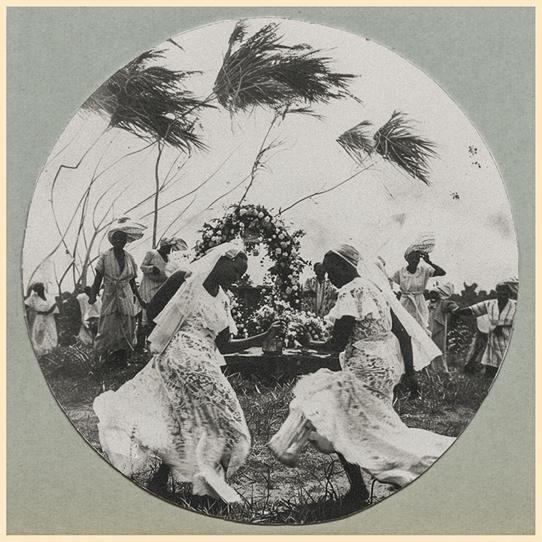

Começo com um exercício de imaginação. Eu me agarro à pergunta que Mayara Ferrão[1] coloca, em meio às fotos íntimas de mulheres negras em um Brasil colonial – “como seria se essas mulheres tivessem vivido esse amor?”. A obra Álbum de desesquecimentos (Ferrão; Silva e Sousa, 2025) se apresenta como um álbum de fotografias antigo, algum tipo de arquivo pessoal, mas são fotos geradas por meio do uso de inteligência artificial (IA) – isto é, não estamos aqui lidando com um registro histórico em seu caráter tradicional. Ferrão (2025) nos pede, desde o início, que imaginemos, como seria, se fosse real (mas, não é real?). Ora, parece que estamos lidando com uma realidade (im)possível(?).

Como escreve Fernanda Silva e Souza (2025, online, tradução própria): “Para desesquecer o amor entre/das mulheres negras, precisamos também construir novas memórias daquilo que nunca pensamos que pudesse ser lembrado”. Nesse sentido, a escritora Saidiya Hartman é central. Ao se deparar com o silêncio do arquivo em sua obra Venus in Two Acts — em que nenhuma evidência permanece sobre o destino de duas meninas escravizadas assassinadas a bordo do navio Recovery—, Hartman (2008) articula o fracasso e a frustração do gesto historiográfico diante de um arquivo de perdas. Tanto em Venus in Two Acts quanto em Lose Your Mother, vemos Hartman empenhada em narrar o irrepresentável.

As a writer committed to telling stories, I have endeavoured to represent the lives of the nameless and the forgotten, to reckon with loss, and to respect the limits of what cannot be known. For me, narrating counter-histories of slavery has always been inseparable from writing a history of present, by which I mean the incomplete project of freedom, and the precarious life of the ex-slave, a condition defined by the vulnerability to premature death and to gratuitous acts of violence. As I understand it, a history of the present strives to illuminate the intimacy of our experience with the lives of the dead, to write our now as it is interrupted by this past, and to imagine a free state, not as the time before captivity or slavery, but rather as the anticipated future of this writing (Hartman, 2008, p. 4, grifos meus).

Esses gestos – o contrafactual afetivo de Ferrão, a arqueologia frustrada de Hartman – apontam para um aspecto mais profundo daquilo que entendemos como “realidade política”: o modo como o arquivo e o conceito operam juntos para autorizar o que pode ser visto, lembrado e, portanto, pensado.

É nesse ponto que se torna possível retornar à pergunta que mobiliza a 1ª ColabRI: o que resta do internacional? Ou melhor: quem tem o poder de dizer o que resta? Ou, o que há aí para ver? Pois, se a história — como nos mostram Hartman e Ferrão — está profundamente marcada por ausências forçadas e memórias interditadas, o “internacional” não pode ser tomado como dado neutro, mas como um conceito moldado por regimes de visibilidade racializados e sujeitos impossíveis.

O argumento que proponho aqui é que o conceito de “internacional”, embora continue a ocupar posição central nas Relações Internacionais (RI), enquanto um conceito (!), permanece estruturado por uma certa forma de narrar o que (não) se vê, operando como um regime de temporalidade e autoridade, que define os contornos do pensamento político legítimo (o que é fazer RI?). O conceito opera aqui, então, como uma consequência metodológica – ou uma abstração, nos termos de Christine Sylvester (2001) quando compara o trabalho de uma analista de RI com as linhas que desenhamos em uma tela em branco. Uma abstração do real.

Porém, uma abstração que opera por meio de silêncios: Sueli Carneiro opera o termo epistemicídio do Boaventura de Sousa Santos para se referir ao extermínio das epistemologias indígenas e africanas (Carneiro, 2005, p. 61), mas também podemos dar o nome de colonialidade do conhecimento (Quijano, 2005; Mignolo, 2005; Lugones, 2008) ou mesmo identificar uma gramática de violência epistêmica (Castro-Gómez, 2005, p. 83) – o internacional parece ser, assim, uma engenharia da branquitude.

Se Mayara Ferrão (2025) nos apresenta com uma certa percepção de tempo, no qual, para Hartman, estamos diante do silêncio do(s) arquivo(s) histórico(s), Koselleck lembra que o ser humano não é corpo e alma; mas tempo – sua relação com o tempo (Koselleck, 2006a, p. 16). E isso me parece nos dar uma pista nesses arquivos impossíveis do internacional – é a relação do corpo e espaço que nos dá uma certa noção de tempo. Para Koselleck, o conceito só adquire patamar conceitual quando abriga em si um contexto político-social mais amplo (Cordero, 2017; Koselleck, 2006a; Jalusic, 2021) – o que vai ao encontro da compreensão da Beatriz Nascimento de que a história é uma territorialidade em disputa (Nascimento, 2018). Assim, posso pensar que o “internacional”, como conceito abstrato, se revela não como um território de disputa, mas, também, um horizonte estreito que silencia ou obscurece as reconfigurações políticas associadas a processos de subalternização marcados por raça, gênero e sexualidade. Neste movimento, o trabalho da teoria deixa de ser apenas o de interpretar o que é, para tornar-se também um ato de abrir as condições do que poderia ter sido pensável – imaginar.

As fotografias criadas por Mayara Ferrão ainda geram dissonâncias apesar do fato de que, no Brasil, 55,5% dos habitantes são negros (Schwarcz, 2024). Para compreender a branquitude como uma chave analítica que problematiza a própria fundação dos conceitos, ela deve ser entendida como um sistema internalizado de privilégios materiais e simbólicos que se ancora no passado e, ainda assim, exerce suas prerrogativas no presente — perpetuando relações de poder. Assim, a branquitude é concebida como um fenômeno histórico vivido subjetiva e internamente por um grupo social que permanece alheio a qualquer reflexão sobre si mesmo — como se fosse uma cor “neutra” (Schwarcz, 2024; Schucman, 2012). A branquitude naturaliza uma certa invisibilidade, no sentido de que o indivíduo que se entende como branco não percebe responsabilidade por essa construção racial, vendo suas trajetórias, posições e caminhos no espaço público como algo “natural”. É quando o corpo não branco entra nesse regime cognitivo de visibilidade que a ordem natural do regime visual é desestabilizada (Mombaça, 2021).

Para trabalhar com termos koselleckianos, podemos argumentar que a branquitude ocupa a posição de um gatekeeper conceitual. Porém, as fotografias especulativas de Ferrão (2025) rompem esse pacto, encenando afetos que o arquivo apagou; elas mostram como conceitos e imagens conspiram para estabilizar uma ordem racial do tempo. Schwarcz (2024) puxa um fio que liga as lacunas arquivísticas de Hartman (2008), as temporalidades estratificadas de Koselleck (2006a; 2006b) e os amores (im)possíveis de Ferrão (2025): todos expõem como a gramática da história é escrita a partir de uma linha de cor, para evocar Du Bois (Du Bois, 2003; Anievas; Manchanda; Shilliam, 2015). Esse entendimento alinha-se com o fato de que narrativas poderosas e “mitos”, tais como o sistema de Vestfália, persistem nas RI porque são construídos em torno de conceitos — como “estado”, “soberania” ou “modernidade” — que são “empiricamente não falsificáveis e ainda assim permanecem importantes para a produção de sentido” (Kessler; Leira, 2024, p. 423), além de serem periodizações que reinscrevem hierarquias espaciais e temporais no chamado “internacional”, independentemente do contexto geopolítico em que são reativados (Çapan, 2017). Esses conceitos não estão sujeitos a um processo racional de evidência e refutação, mas servem para manter uma “identidade disciplinar específica” (Kessler; Leira, 2024, p. 428) em vez de uma acurácia histórica. Isso cria um “problema constitucional” para a investigação histórica, já que “as velhas histórias prevalecem, e ninguém pode derrotá-las” (Kessler; Leira, 2024, p. 423).

É nesse quadro que se revela a centralidade — ouso dizer, a pobreza (Benjamin, 2012), para me remeter ao velho sábio chinês Walter Benjamin, como brinca Jeanne Marie Gagnebin (2006) — do próprio conceito de “internacional”. O “internacional” persiste não por sua clareza conceitual, mas justamente por sua capacidade de operar como mito disciplinar. Ele funciona como categoria organizadora da disciplina, mas carregada das mesmas lógicas racializadas que sustentam a branquitude enquanto gramática do tempo. Assim, quando perguntamos “o que resta do internacional?”, não indagamos apenas sobre sua relevância contemporânea, mas sobre a história impossível que devemos contar.

À luz disso, a branquitude, descrita como um “arcabouço epistêmico fundacional” que “funciona como uma norma que não precisa ser nomeada” (Schwarz, 2024) e cultiva uma “espécie de invisibilidade” (Schwarcz, 2024), opera de maneira muito semelhante a esses conceitos persistentes. Ela estabiliza uma ordem racial do tempo por meio do que Schwarcz chama de pacto social implícito e amnésia social (Mills, 2023; Schwarz, 2024; Schucman, 2012). Assim como o mito de 1648 restringe o espaço de experiência e o horizonte de expectativas ao canalizar histórias diversas para uma modernidade única, centrada no estado — um mecanismo que, em termos comparativos, ajuda a explicar por que o eurocentrismo persiste mesmo quando deslocado para “periferias” discursivas (Çapan, 2017) —, também o conceito não reconhecido de branquitude limita nossa compreensão das lutas passadas e das possibilidades futuras.

Aceitar o convite de Koselleck (2006a) — isto é, tratar os conceitos como estratos de temporalidades históricas — exige consciência das formas pelas quais a crise, entre experiências do passado e expectativas de futuro, ainda pode se dobrar para servir a uma linha de cor ou, talvez, a essa coisa que chamamos de história universal, humanidade ou emancipação (como se queira nomear). Assim, para de fato expandir o espaço de experiência e ampliar o horizonte de expectativas, a História das RI deve abraçar a história conceitual (Begriffsgeschichte) para revelar a “historicidade das próprias histórias” (Kessler; Leira, 2024, p. 429), indo além da mera desconstrução e interrogando como nossos conceitos analíticos são produtos históricos mutáveis, promovendo assim uma compreensão mais crítica e aberta das possibilidades passadas, presentes e futuras.

O trabalho de Ferrão (2025) não é uma ilustração, mas uma fricção epistêmica. Ela nos ensina que desesquecer, como coloca Silva e Souza (2025), é gerar uma memória daquilo que nunca teve a chance de existir. Esse é também o trabalho da teoria: não apenas interpretar o que é, mas abrir as condições para o que poderia ter sido pensável. Nesse sentido, a noção de juízo em Arendt — como um modo de imaginar a perspectiva dos outros — vai ao encontro com a história dos conceitos de Koselleck (2006a). Crise e juízo, temporalidade e imaginação, se constelam aqui para tornar visível uma verdade fundacional: a que lidamos com um conceito impossível.

Citando Hannah Arendt, Georges Didi-Huberman avança que, “para sabermos, devemos imaginar” (Didi-Huberman, 2008, p. 3). Bem como as fotos que nos detemos no início, este ensaio pede ao leitor que se detenha também no conjunto de fotografias impossíveis que chamamos de “internacional” – como olhar para novas constelações nos céus a partir das mesmas estrelas? Tomadas em conjunto, essas fotografias esboçam uma constelação alternativa — uma na qual a linha de cor já não fixa as coordenadas da experiência passada ou da expectativa futura, mas é ela própria eclipsada por afetos que o arquivo declarou impossíveis. Seguir essas estrelas é encenar o próprio método aqui proposto: uma Begriffsgeschichte que expõe a ordenação racial do tempo, uma imaginação alargada que desestabiliza a autoridade silenciosa da “norma que não precisa ser nomeada”. A crise opera aqui como um momento de decisão: uma abertura pela qual outras histórias, outros futuros — e outros amores — possam a vir a ser conhecidos.

* Pós-Doutoranda no Brazilian Institute of Data Science (Bi0s) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).

Referências

ANIEVAS, Alexander; MANCHANDA, Nivi; SHILLIAM, Robbie. Race and Racism in International Relations: confronting the global colour line. Nova York: Routledge, 2015.

BARROS, José D’Assunção. Perspectiva sobe o tempo em Hannah Arendt e Koselleck: duas leituras sobre a quebra entre o Presente e o Passado. Argumentos – Revista de Filosofia, v. 6, n. 12, pp. 169-189, jul./dez. 2014.

BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza. In:BENJAMIN, Walter. O Anjo da História. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. pp. 83-90.

CARNEIRO, Aparecida Sueli. A construção do outro como não-ser como fundamento do ser. 2005. Tese de Doutorado, Filosofia da Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

ÇAPAN, Zeynep Gülşah. Enacting the international/reproducing eurocentrism. Contexto Internacional, v. 39, n. 03, pp. 655-672, 2017.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Ciências Sociais, Violência Epistêmica e o Problema da Invenção do outro. In: LANDER, Eduardo (org.). A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, pp. 80-87.

CORDERO, Rodrigo. Crisis and Critique:on the fragile foundations of social life. Nova York: Routledge, 2017.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Images in Spite of all:four photographs from Auschwitz. Chicago: University of Chicago, 2008.

DU BOIS, W. E. B. The Souls of Black Folk. Nova York: Barnes & Noble, 2003.

FERRÃO, Mayara; SILVA E SOUSA, Fernanda. Album of deforgetfulness. Revista Zum – Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, n. 27, 6 jan. 2025. Disponível em: https://revistazum.com.br/en/revista-zum-27-en/album-de-desesquecimentos/. Acessado em 02 de junho de 2025.

GAGNEBIN, Jeanne-Marie. O Método Desviante: algumas teses impertinentes sobre o que não fazer num curso de filosofia. Filosofante, 3 dez. 2006. Disponível em: https://www.filosofante.com.br/?p=812. Acessado em 06 de outubro de 2025.

HARTMAN, Saidiya. Venus in two acts. Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism, v. 12, n. 2, pp. 1-14, jun. 2008.

JALUŠIČ, Vlasta. Arendt, Koselleck, and Begreifen: Rethinking politics and concepts in times of crisis. Filozofski vestnik, Ljubljana, Slovenia, v. 42, n. 1, pp. 97-126, dez. 2021.

KESSLER, Oliver; LEIRA, Halvard. Stories we live by: the rise of Historical IR and the move to concepts. Cambridge Review of International Affairs, v. 37, n. 4, pp. 421-439, 2024.

KOSELLECK, Reinhart. Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006a.

KOSELLECK, Reinhart. Crisis. Traduzido por Michaela W. Richter. Journal of the History of Ideas, v. 67, n. 2, pp. 357-400, 2006b.

LARA, María Pía. The Disclosure of Politics: struggles over the semantics of secularization. Nova York: Columbia University, 2013.

LUGONES, Maria. The coloniality of gender. Worlds & Knowledges Otherwise, v. 2, n. 2, pp. 1-17, ab. 2008.

MIGNOLO, Walter D. A Colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte conceitual da modernidade. In: LANDER, Eduardo (org.). A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, pp. 33-49.

MILLS, Charles W. O contrato racial. Rio de Janeiro, Zahar, 2023.

MOMBAÇA, Jota. Não vão nos matar agora. Compilação: José Fernando Peixoto de Azevedo. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

NASCIMENTO, Beatriz. Por um território (novo) existencial e físico. In: União dos Coletivos Pan-Africanistas (ed.). Beatriz Nascimento, quilombola e intelectual: possibilidade nos dias de destruição. São Paulo: Filhos da África, 2018, pp. 413-430.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Eduardo (org.). A Colonialidade do Saber: eurocentrismo e ciências sociais perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, pp. 107-130.

SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o “encardido”, o “branco” e o “branquíssimo”: raça, hierarquia e poder na construção da branquitude paulistana. 2012. Tese de Doutorado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

SCHUCMAN, Lia Vainer. Entre o encardido, o branco e o branquíssimo:branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. São Paulo: Veneta, 2020.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Imagens da Branquitude:a presença da ausência. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2024.

SHILLIAM, Robbie. German Thought and International Relations: the rise and fall of a liberal Project.Londres: Palgrave Macmillan, 2009.

SYLVESTER, Christine. Art, abstraction, and international relations. Millennium, v. 30, n. 3, pp. 535-554, 2001.

[1] Mayara Ferrão (Salvador, Bahia, Brasil, 1993) é artista visual e cineasta. Estuda Artes Visuais na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Dirigiu o filme Orixás Center (2021), que recebeu um prêmio na 5ª Mostra Lugar de Mulher é no Cinema.

Descubra mais sobre errante

Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.